Летний отдых.

Сессию за второй семестр (это конец первого, самого тяжелого, курса) я без особых приключений сдал на «отлично». В кармане - повышенная на целую четверть стипендия, что вселяет приятность неописуемую. Уезжаю на летний отдых, слегка ошалевший от наук. Родные хата, мать и сестра встречают радушно: всем троим нужна моя забота и ласка. День отсыпаюсь, два дня - ремонтирую то, что успело развалиться по хозяйству, на третий день - начинаю скучать. Передают: заводу нужен сварщик. Я еще ничего не умею, но о своем неумении еще ничего не знаю. Иду в заводскую контору, - меня сразу принимают без всяких формальностей: моя трудовая книжка выдана именно заводом.

Моя смена - ночная, с 22 часов. Прихожу немного раньше, чтобы получить задание. Мое рабочее место под навесом рядом с мастерской, которую совсем недавно мы с Мишей Беспятко едва не сожгли. Ремонтировать надо раздолбанные в усмерть вагонетки для перевозки угля в котельной. Специально для меня запускается одноцилиндровый дизель с калильной свечой, который вращает сварочный генератор. Моторист наскоро инструктирует меня, как надо глушить это чудо техники и уходит: его рабочий день окончился. Темнеет; в мастерской - ни души. Завод на ремонте; основное здание, живое и шумное во время сахароварения, сейчас темное и молчаливое. Начинаю готовиться к работе и сразу же обнаруживаю свои недостатки: у меня нет третьей руки! В одной руке у меня держатель с электродом, левой я держу щиток с темным стеклом. А чем прижать деталь, которую надо приварить? Ногой - не достать, живот -отсутствует. Легко можно прижать пружинящую деталь левой рукой, но тогда глаза не смогут видеть, что я делаю: дуга слепит намертво даже при ярком солнце, не то, что ночью, когда зрачки расширены. Попросить помощи - не у кого: я кажется один на всем заводе. Не сделать -нельзя: это мой первый рабочий день, хотя вокруг уже глубокая черная ночь за пределами яркой лампы, освещающей мое рабочее место. Вблизи громко тарахтит мой допотопный дизель, требуя действий.

Если бы я тогда знал хотя бы в теории, что существуют маски, освобождающие вторую руку! После нескольких попыток обойтись без третьей руки, я изобретаю – не маску, а самоубийственную технологию. Отбрасываю щиток, освобождаю руку, которой прижимаю пружинящий лист, закрываю глаза и начинаю сварку вслепую! Когда открываю глаза, то вижу наплавленные сопли металла совсем не в том месте, куда целился. Попасть удается с четвертой попытки, схватив несколько «зайцев», когда дуга полыхает прямо в глаза. После таких «зайчиков» начинаешь что-то видеть только через несколько минут.

Однако дело сделано: непокорная деталь прихвачена и перестала пружинить. Подбиваю кромки молотком, и начинаю нормальную сварку со щитком. Меня ожидает новая напасть: на яркий свет дуги слетаются тучи невиданных ранее толстенных мотылей с короткими крыльями, - явных сельхозвредителей. Такое толстое туловище можно отрастить только на полезных растениях. Часть вредителей сгорает рядом с горячим швом, другая - успевает залезть мне под щиток, в рот и глаза. Отплевываюсь, отмахиваюсь. Возможно, эти мотыли атакуют меня не только как источник света, но и запаха. У завода нет жидкого стекла и меловую кашу, в которую окунают электроды, замешивают на патоке. При горении такая обмазка дает дым с сильным запахом горелого сахара, который явно нравится оголтелым вредителям. Я до корней волос пропитан этим запахом, поэтому меня, варилу, они тоже воспринимают как нечто съедобное.

Худо-бедно - одна поломанная вагонетка заварена. Я начинаю прихватывать следующую, опять без щитка…

К 5 часам утра моя технология дает уже не сбой, а «полный звездец»: из красивых глаз непрерывно льются горькие слезы, и я ничего не вижу. Если бы глаза могли смотреть, то увидели бы, что «морда моего лица» обожжена до цвета кирпича и распухла. Кое-как, на ощупь, глушу свою тарахтелку, и бреду домой в свете уже восходящего светила. Мама, увидев меня, в ужасе начинает причитания. Твердыми словами прекращаю панику и начинаю руководить спасательными работами. Заваривается все наличие чая; смоченный заваркой платок укладывается на глаза и лицо. Засыпая, отдаю твердое распоряжение: разбудить меня ровно через один час. Я уже знаю, что для восстановления статуса кво длительность сна не имеет особого значения: главное - количество циклов сон - умывание - сон. Через час мама легонько трогает меня, надеясь, что я не проснусь. Однако просыпаюсь. Глаза открыть невозможно: под веками полно песка. Открываю их обеими руками, умываюсь ледяной водой, специально доставленной с колодца. Когда появляется зрение, то в зеркале вижу распухшую красную физиономию с красными же глазами сытого вурдалака. Опять накладываю чайные компрессы и ложусь.

До вечера я провел около пяти циклов лечения и стал опять способен на новые трудовые подвиги. На работу пошел пораньше. Бригадир ремонтников рассыпался в извинениях, что оставил меня без подсобника. Оказывается, на таких работах сварщику положен был подсобник! Подозреваю, что хитрый бригадир просто испытывал «некоторых, дюже грамотных» на прочность. Теперь ко мне приставлен Степа. Это невзрачный мужичок неопределенного возраста с одним глазом и лицом, похожим на печеное яблоко. Голову Степы венчает большая теплая кепка из толстого сукна, которую позже назовут грузинской. Словоохотливый Степа клянется в любви к сварочному делу и всем сварщикам вообще. Новый помощник дышит густым перегаром, но исправно прижимает железки, переносит кабель и кантует тяжелые вагонетки, чтобы мне было удобно работать…

Недели на две с верным Степой мы перешли в главный корпус завода, где приваривали великое множество крючков из проволоки для удержания изоляции на вертикальных стенках огромных выпарок. «Нахлынули воспоминанья»: работаем рядом с помостом, где три года назад я баловался заводским гудком. Сварка - на высоте, не очень ответственная, но проблема в том, что мне ни разу до этого не приходилось варить в вертикальном положении. Даже заикнуться об этом нельзя, приходится учиться на ходу. К концу первого дня кое-что начало получаться: вместо безобразных металлических соплей - аккуратный блестящий шов. Вопреки канонам, о которых я понятия не имел, варю сверху вниз: к счастью, меловые на патоке электроды позволяют это хулиганство. (Сейчас некоторые продвинутые фирмы выпускают специальные электроды для сварки сверху вниз: наверное, для обеспечения работой своих невежд и неумех). Сам Вася Стопа одобряет мои результаты, тем более - в них поверило руководство.

Окрыленный таким доверием, я пытаюсь совершить еще один трудовой подвиг, как две капли воды похожий на безнадежную глупость. Из завода к жомовой яме на глубине два метра в земле проходила толстенная труба, по которой качали жом. Труба была проложена без всякого понятия: о тепловом удлинении забыли. Из-за этого во время производства труба периодически разрывала стык, сваренный на живую нитку, и жом фонтанировал прямо посреди дороги. Сейчас этот дефект решили исправить раз и навсегда, раз есть такой хороший сварщик. Трудолюбивые подсобники, чтобы не очень напрягаться, отрыли узенький шурф. Обнажился стык, уже несколько раз оскорбленный безобразной сваркой: вместо сварного шва на стыке висела толстая бахрома металлических соплей. Сейчас я знаю, как исправлять такой дефект: надо вырезать участок трубы, вваривать тепловой компенсатор и т. д. Это работа для бригады монтажников, сварщика, резчика и … экскаватора. О сроках я не говорю: многое зависит от организации и снабжения. Тогда же, наполненный до краев оптимизмом невежества и окрыленный доверием начальства, я решил сделать все один и за считанные часы.

В глубокой дыре я мог только стоять: присесть, тем более - работать, не позволяли стенки. Потребовать, чтобы сделали нормальную яму, мне не позволил комплекс – симбиоз скромности и невежества. Чтобы никого не беспокоить, я придумал нечто цирковое: на ноги надел веревочную петлю и велел опустить меня в шурф вниз головой. Верный Степа с помощником регулировали по команде мое погружение. Под трубой отрыто совсем мало места, щиток не помещается. Тогда я вытащил из него темное стекло и так защитил глаза, пожертвовав опять «мордой лица». Работал я несколько часов, поверх старых соплей наплавляя новые. Весь дым от горелой патоки, прежде чем выбраться из шурфа, проходил через меня: это был мой воздух для дыхания. Этим запахом я пропитался на всю оставшуюся жизнь. Заваренный стык не мог не потечь при испытании, - сейчас мне это ясно, даже не глядя на сварку. Без удаления дефектного металла, насыщенного всякой бякой, такой стык не мог бы заварить даже суперсварщик в самом удобном положении…

Очень тяжелый взгляд из технического будущего. Я занимаюсь сваркой более полувека, участвовал в подготовке тысяч сварщиков, не уставая повторять им простую, как репа, истину. Качество сварки на 80% зависит от правильной подготовки. Высшая доблесть сварщика - не сваривать то, что плохо подготовлено, закрывая своей грудью амбразуру чужого разгильдяйства: пулемет оттуда будет стрелять еще губительнее. Неопытным говорят: «Если ты хороший сварщик, - заваришь!». Так вот: хороший сварщик тот, кто откажется заваривать такую «порнуху». Он потребует, или сделает сам, сначала правильную подготовку перед сваркой. Сварщик ведь всегда «последний»: он ставит свое личное клеймо, благословляя тем чужой брак.

Мне приходилось очень жестко «причесывать» начальников, которые в спешке и/или по невежеству принуждали молодых сварщиков к такой халтуре. Кажется, при этих разносах у меня из глаз и ушей валил дым с сильным запахом горелой патоки...

Конечно, все эти истины касаются только ручной сварки, где сварщик остается один на один с расплавленным металлом. Если же речь идет о более сложных технологиях сварки, то здесь нужен широкий кругозор инженера, чтобы решить весь комплекс задач по качеству и трудоемкости изготовления всей конструкции. Очень часто приходится начинать изменения с самой конструкции или сооружения. Нормально, когда один инженер экономит или заменяет труд, по меньшей мере, десяти рабочих. Надеюсь, мне удастся рассказать об этом.

Работал я на заводе до самого отъезда в Киев. Мой заработок, значительно обрезанный неудачной «цирковой» сваркой, оставался приличным: на его часть я купил часы, о которых давно мечтал. Это было не просто украшение на мозолистой руке: это был наинужнейший прибор при нашем быстром коловращении жизни. До войны наручные часы были редкостью и даже экзотикой, у ответственных людей преобладали карманные брегеты. После войны появилась наручная «Победа» - весьма точный и чрезвычайно надежный механизм. Стоили эти часы около 400 рублей: цена была с копейками и одна на весь СССР. Это были весьма приличные деньги, но вскоре эти часы были раскуплены и оставались только в магазинах глухих деревень, где доходы были ниже, а время определялось по солнцу. В Деребчине эти часы я и купил. На первых порах я просто наслаждался, глядя на белый циферблат и черные стрелки, и поминутно определяя свое положение во времени. Теперь уже можно регулировать темп бега в дальнюю аудиторию, заранее собрать книги перед концом занятий, не опоздать в кино или на лекцию, следующую за «просачкованной», - словом резко повысить качество кипящей жизни… Моими первыми в жизни часами я владел меньше года, о чем дальше. Замена часов была связана с событиями - военными, драматическими и познавательными.

Взгляд из счастливого будущего. Наш сын учится в школе. Английской! Он должен сызмалу научиться музыке, языку, плаванию и еще тысяче вещей, которые не умеет делать его отец. Время для него уплотняется. В обеденный перерыв из Охты я несусь в Автово, попирая ПДД. Там сын выбегает из школы, вскакивает в машину: через считанные минуты занятия в бассейне у Театральной площади. Чтобы сбоев не было, покупаем сыну часы - совершенно необходимый и теперь - не очень дорогой прибор времени. Немедленно получаем выговор от учительницы, ровесницы бабушки сына: для нее часы на руке мальчишки - предмет непозволительной, прямо таки - безумной - роскоши. А времена уже другие. Сознание масс по-прежнему еле плетется за несущимся вскачь бытием, -ну, прямое подтверждение теории марксизма - ленинизма…

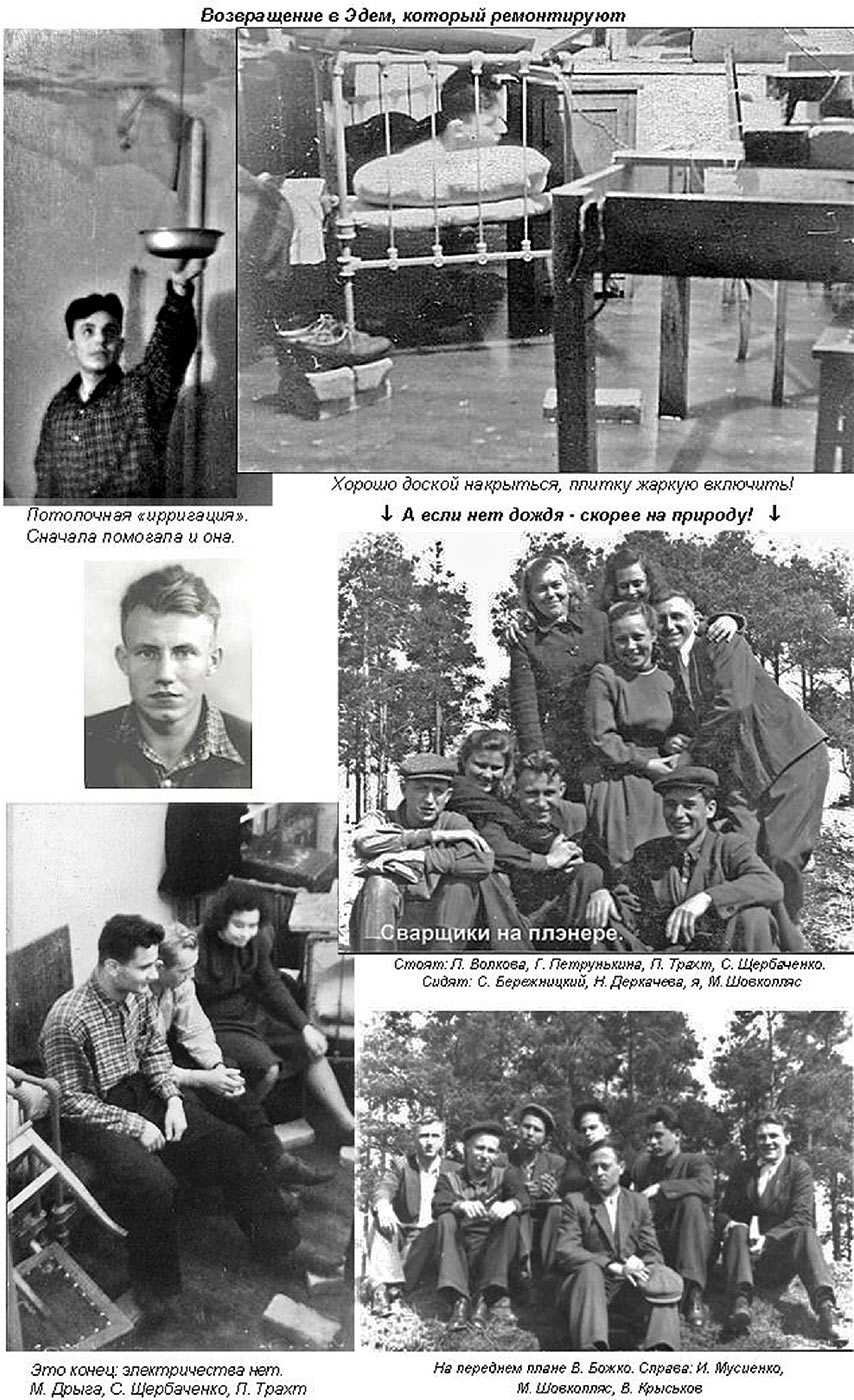

Возвращение в Эдем, который ремонтируют.

Немыслимо отдохнувшие и окрепшие на летних каникулах, вдохновленные (см. передовую «Правды»: там ясно написано, чем мы вдохновлены), с неугасимой жаждой знаний в пытливых глазах, слетаются будущие инженеры под ставшую родной крышу общежития. (Примерно так писала бы наша институтская многотиражка перед началом учебного года).

Все правильно: отдохнули, окрепли, глаза горят от чего-то, вдохновлены чем-то, «стремляемся» куда-то - тоже: что есть, то есть. Неувязочка только с родной крышей. То есть: дом, который символически называется «крышей» (криминального значения слова, по невежеству и к счастью, мы тогда не знали), - стоит. Крыша на нем (в буквальном значении), вроде тоже стоит, но немного не в себе. Через очень короткое время мы тоже оказываемся «немного не в себе».

Где-то наверху решили на нашем трехэтажном общежитии достроить еще один или два этажа. Все путем: много горемык маются по частным углам, да и набор на 1-й курс увеличивается. Технология придумана блестящая: наращивать стены, одновременно поднимая кровлю со стропилами. Дьявол хихикал, как всегда, - сидя в ворохе деталей. То ли забыли, то ли не «забили» в смету нужные при такой технологии леса. Возможно, - не додумали технологию, возможно, - строители были разгильдяями, возможно, - подкачали снабженцы. Из опыта знаю, что чаще всего, все неувязки и недочеты успешно и одновременно размещаются на одном объекте, помогая друг другу. Нашим взорам предстала такая картина: над третьим этажом нашей хаты возвышалась уже половина четвертого с приподнятой крышей. В радости никто не обратил внимания, что краев возвысившейся крыши не существует: на ширину около метра по всему периметру кровля была обломана и просвечивала ребрами стропил.

Недели две-три Всевышний дал на «устранение отмеченных недостатков». Но никто не чесался: была «славная осень», а «здоровый ядреный воздух» бодрил «усталые силы», но - не спящее сознание. Тогда Им была начата карательная акция под названием «Дождь», плавно перешедшая в «Проливной Дождь». Осадки, собранные всей крышей, через ее обломанные края, устремились на бывший чердак. Они (осадки) хотели бы устремиться вниз по стенам, но на их пути предусмотрительно была воздвигнута кирпичная кладка высотой в половину этажа по всему периметру. Осадкам ничего не оставалось, как начать просачиваться вниз через потолки комнат.

Наша комната - угловая, поэтому у нас полилось сразу с двух сторон. Спать в обычной постели под дождем - не очень удобно. Предпринимаем меры: на потолке закрепляем наклонные веревочки, которые в одном месте собраны в жгут. Пока капель немного - система работает: пару ночей мы спим с небывалым комфортом. Ведро под жгутом дежурный выносит несколько раз за ночь. Увы, счастье всегда недолговечно: приток усиливается, и наша система захлебывается, - вода льет уже по всей площади потолка. Собирать воду в тару - мартышкин труд. Уровень воды превышает порог, и она начинает переливаться в коридор. То же самое в других комнатах. Коридор наполняется водой. Вода уже просочилась на второй этаж, а кое-где - и на первый. На меловой стенгазете у входа появляется красочное объявление с картинками: «На третьем этаже состоится матч по водному полУ». Народ веселится, но начинает оглядываться вокруг в поисках сухих берлог. Наша комната принимает решение: стоять насмерть. Разбираем мебель, и из щитов изготовляем «зонтики» над собственными фейсами: капли на остальные части тела, закрытые одеялами, обычно менее чувствуются. Притаскиваем несколько десятков кирпичей и на полу выкладываем пунктирную дорогу. Из кирпичей же делаем помост для нашего главного друга - электроплитки. К нашей резино-матерчатой электропроводке на белых роликах не притронуться: бьет током, но мы же не гимназисты какие нибудь. Кстати: в комнатах студенческих общежитий официально запрещены розетки, соответственно - включение чего-либо энергопотребляющего. Это безумное требование все студенты умеют обходить. Для неумех и гуманитариев на киевской толкучке целый отдел честных людей торгует «жуликами» - розетками над осветительной лампой. У нас все сделано с умом: незаметная врезка в сеть оканчивается тайной розеткой под кроватью. Наши улики не висят нагло над столом, и наш верный друг электроплитка дарит нам тепло и сухие носки, питаясь от скрытого источника. Мы почти научились жить в водяной стихии.

Начинает ручьями литься с потолка под нами на втором этаже, вскоре заливает и «сухой» первый. По коридорам можно пройти только по доскам или кирпичам: босиком ходить уже холодновато и не «ком иль фо». И тут судьба наносит неотразимый удар: где-то коротит проводка и свет вырубается навсегда. Без электричества мы просто увядаем, хотя воды полно.

Нас переселяют в третье общежитие, где все уже уплотнено до предела. Наша тройка - Коля Леин, Серега Бережницкий и я, - сохраняет свое морально-политическое единство в одной комнате. Комнату «организовали» из бывшей подсобки, у нее номер 3а. Теперь у нас в комнате шесть человек, двое парней с других факультетов, оба старше нас. На вакантное место Коля уговаривает всех взять Севу Троицкого, «чтоб нам всегда было весело». Сева - юморист, он непревзойденно блестяще на наших вечерах читает и изображает «Зайца во хмелю», причем на русском и украинском. Украинский перевод нас особенно потешает: он выполнен рафинированным языком киевских «митців», то есть «работников мистецтва -искусства», на котором народ никогда не разговаривает. Например фраза «какой-то дряни нализался», в переводе звучит: «якоїсь гиді насмоктався». Сева сейчас, кажется, маститый профессор. Не мне кидать камешки в его огород, но тогда он достал всех своей занудной мелочностью.

Напротив, в комнате номер 3, живут девушки с химфака, мы становимся «шефами». Шефы и они, и мы одновременно; «подшефные» - определяются по обстоятельствам. Все праздники мы проводим вместе, теперь у нас нет забот в отношении закуски и сервировки, девушкам тоже проще стало жить во многих случаях. Наши девушки учатся на химфаке, поэтому все чертежи и расчеты для них делаем мы. Взаимные посещения и совместный треп у нас стают обычной нормой; все знают все обо всех, дружеские подначки шутки и смех в наших комнатах не затихают.

Почти всем нашим подшефным девушкам присваиваем «партийные» клички. Гибкая и сильная Тамара, пассия Вовочки Нестеришина, получает имя Пантера. Люся с красномедными волосами, веснушками, узкими зелеными глазами и профилем Нефертити у нас называется Египтянка, возле нее увивается Серега Бережницкий. Есть две Лиды, одна из которых Полторалида. Есть Римма-маленькая, ставшая позже женой нашего Вадима Смолина. Есть Кошка, положившая глаз на меня, и даже Билли Бонс, - скромная тихая женщина с полуприкрытым глазом, муж которой Володя учится на горном факультете. Супруги нас рассматривают, как шаловливых детей, но в застольях принимают активное участие. Женское общество на нас действует положительно: у нас стало чище, бреемся и смеемся - чаще. Девушки тоже, кажется, подтянулись и расцвели. Наша «дружба домами» длилась до самого окончания института.

Рядом в коридоре хозяйственная комната. Там стоят столы с керогазами и плитками, здесь же несколько общих умывальников. Девушки вечно что-то стирают, варят, - в общем, - кухня и ванная обычной коммунальной квартиры. Туда мы, обычно, выходим и покурить. Там мы потешаемся над мудростью, навеки нанесенной на одну тарелку: «Залог успеха общественного питания – в самодеятельности рабочих масс» При этом мы сразу представляем «общественное питание» и «рабочие массы» в лицах Вовочки Нестеришина и одного албанца. Их самодеятельность забуксовала после первого обеда: они не могли решить, кто первый должен мыть посуду... Вскоре наше остроумие по поводу тарелки-плаката привяло: слова оказались ленинскими, и за чрезмерный юмор можно было влипнуть…

Во время одного из перекуров, я обратил внимание на некую деву, которая очень внимательно приглядывалась ко мне. Сначала я отнес это внимание за счет своей неописуемой красоты, которая поразила деву прямо в сердце. Но вскоре меня вызвали на студсовет общежития, и иллюзии развеялись. Дева обвиняла меня в хищении пары капроновых чулок, которые она постирала и повесила сушить в хозкомнате незадолго до моего перекура. Больше там никого не было, утверждала истица. Я не знал, как оправдываться: все факты были налицо, кроме незаметного появления некоего татя, умыкнувшего драгоценные чулки. В бой бросился Коля Леин. Он прожег судей из студсовета пламенной речью: «Майк может украсть автомобиль, но чулки, даже капроновые - никогда!». Спасибо, дружище за доверие; увы, я не оправдал его. Я очень нуждался и нуждаюсь сейчас в автомобилях, но так и не смог украсть ни одного…

Ленинград - первая весточка.

Воспоминание о прошлом, не совсем уместное. Привел в эпиграфе якобы стихи якобы выдающегося якобы поэта Павла Григорьевича Тычины (ПГТ), и нахлынули воспоминания. ПГТ - шут украинской советской литературы, надутый, как детский воздушный шарик, официальным возведением в ранг «выдающегося». Его стихи, в которых наглый примитив мирно уживался с прямой глупостью, выдавались за подлинно народные шедевры. Его ура-стихи и биографию заучивали наизусть поколения бедных школьников. Количество анекдотов и подражаний Тычине можно вполне сравнить с аналогичными показателями Василия Ивановича.

До войны в Деребчинской школе работала родная племянница ПГТ, которая дружила с моей мамой. Оля была очень красивой женщиной и болезненно переживала «успехи» своего дяди, полностью разделяя народное мнение о нем. Перед самой войной она с семьей переехала в город Золотоноша, расположенный недалеко от Черкасс, но по другую сторону Днепра. Во время бегства 1941 года наш путь лежал через этот зеленый городок, и мама не могла не посетить свою подругу. Она без мужа, ушедшего воевать, не хотела или не могла уехать. Кроме того, все тогда надеялись, что немцев дальше Днепра не пустят…

В 1946 году мне попал в руки литературный журнал «Вітчизна» со стихотворением ПГТ. Я хотел прочитать его маме и Тамиле, сопровождая комментариями и «разбором полетов». К моему удивлению, стихи были вполне приличными. В них речь шла о некоей Оле, которая не выдержала фашистских издевательств, и восстала, взяв в руки оружие. Она была казнена немцами вместе с двумя детьми. Дальше ПГТ, обращаясь к героине стиха, говорит: «Оля, родная, ты дочь моего брата, в детстве ты сидела на моих коленях, я вижу тебя также с твоими детками», называет их по именам. Мама, слушавшая сначала меня не очень внимательно, попросила прочитать еще раз, затем – еще раз, и заплакала. Бесспорно, речь шла о гибели ее подруги вместе с детьми…

В моем же эпиграфе использованы подлинные довоенные «стихи» ПГТ, о Кирове и Ленинграде, которые в школе надо было выучить наизусть. Я их и выучил, поэтому смог воспроизвести. В то время Ленинград мне представлялся вроде утопающей в садах Арыставки, только все плетни в нем были увиты диким виноградом, широко распространенном в Деребчине для украшения хат. Как растет настоящий виноград, я тогда не знал… Собрания сочинений ПГТ в моей библиотеке почему-то нет.

Вскоре после «чулочного дела» меня опять пригласили в ту же комнату. Я даже загрустил, заявив ребятам, дескать, один раз попадешься, - всю жизнь покоя не будет. Коля и Серега приняли боевую стойку и взяли с меня обещание сразу звать на помощь.

В комнате мне навстречу поднялся молодой симпатичный мужчина и со словами: «Здравствуйте, Николай Трофимович!» - протянул руку. Я чуть не упал, удивленный своей столь широкой известностью в криминальных кругах. Из дальнейших разговоров выяснилось, что речь идет не об очередных хищениях капронов. Георгий Львович Петров, аспирант Ленинградского политехнического института, почему-то хорошо знающий мое семейное положение, место жительства, сахарно-слесарное прошлое и другие мелочи, приглашал меня, персонально, на учебу в Ленинградский политехнический институт, где открывался новый сварочный факультет. Высокую стипендию, прекрасное общежитие, последующую работу и проживание в Великом Городе, - ГЛ гарантировал. Говорил он легко, убедительно. Ленинград он знал и любил, при нем было много фотографий города, института, общежитий.

Я был ошарашен персональным обращением. Ехать в холода и сырость Северной столицы мне не очень хотелось, но и в Киеве меня держала только близость к маме и Тамиле, езды к которым было всего несколько часов. Я очень мудро обещал ГЛ подумать, и дать ответ в течение недели. Расстались мы как родные.

Ребята встретили меня с лицами в форме вопросительного знака. Обсудили все, решили выяснить поразительную осведомленность ГЛ, и вообще, - откуда ноги растут. Помогла Нина Ивановна, секретарь деканата. В Ленинградском политехническом институте было по одной группе сварщиков на каждом курсе металлургического факультета. По киевскому опыту они поняли, что изучения только металловедения для сварщиков «маловато будеть», им нужна электротехника, электроника, механика и другие, достаточно чуждые металлургам предметы; короче, - нужен специальный факультет. Чтобы не начинать жизнь только с одним первым курсом, по СССР направили гонцов, с задачей - отобрать лучших для учебы на втором – пятом курсах. В Киев приехал Г. Л. Петров. Он забрал в отделе кадров личные дела студентов и внимательно их изучил. Обладая колоссальной памятью, ГЛ запоминал предварительно отобранных кандидатов по «фейсу» и данным, что меня так и поразило при первой встрече.

Между Киевом и Ленинградом я колебался, как осел товарища Буриданова между равноудаленными стогами сена. Толкнуть меня к какому нибудь стогу, и тем спасти от голодной смерти, должен был Цезарий Шабан. Дело в том, что физику на проходящей уже сессии ЦВ завалил. Он, правда, получил «тройку», но это было даже несколько хуже завала: затрудняло пересдачу и грозило отлучением от стипендии. ЦВ пошел на пересдачу, но «крутой» дважды доктор тех. (и - этих) наук Файнерман опять поставил ему тройку. ЦВ был в отчаянии. Мы с ним договорились так: он делает еще одну попытку. Если будет опять тройка, - мы собираемся, и вдвоем переходим в Ленинград: там стипендию дают и с тройками. На пару дней и ночей ЦВ засел за конспекты и учебники. С дрожью пошел на вторую пересдачу. Ура! Файнерман побежден, мы остаемся оба в Киеве! Оказалось, что я не очень хотел ехать в Ленинград, и зря думал, что мне все равно.

Кстати, о Георгии Львовиче Петрове, ныне, увы, покойном. Он стал доктором наук, главой ленинградской школы сварщиков, заменив Окерблома. Меня он узнал не сразу, а только после напоминания о киевской встрече. Мы довольно часто с ним встречались в ЛПИ и на всяких конференциях, где я представлял уже «силовую» структуру. «Надо было тогда вам перейти в Питер», - сетовал ГЛ. Его многочисленные ученики очень любили своего учителя и сохраняют самую добрую память о нем.

В Ленинграде я все же оказался: видно на роду это было написано. Наш сын и внуки - уже коренные… «санктъ-петербуржцы».

О, голубка моя!

После зимней сессии я не поехал домой: делать там было нечего, мама и Тамила были в порядке, да и денег было не густо. Ребята перед отъездом скинули мне все свои запасы круп, макарон, варенья, сахара и даже немного сала. Я собирался заняться восхитительным ничего-не-деланием и чтением хороших книг. Погода на улице была скверная. Выходил я раз в день «на уголок», - так называлось ближайшее скопление продуктовых магазинов на углу Брест-Литовского шоссе, чтобы купить хлеба и вареной чесночной колбасы, являющейся все же основным продуктом бедных студентов. На метры ливерной колбасы (по народным приметам - из отходов обувной промышленности, но - вполне съедобную) мы переходили, когда совсем уже было туго.

Из старого поломанного приемника удалось восстановить только проигрыватель, и я во время чтения крутил тихонько всякие арии, которых набралось в моей коллекции изрядно. Никуда не надо было спешить, и делать что-либо по суровой необходимости. В пустом общежитии мне было хорошо: я просто наслаждался спокойной растительной жизнью. После обеда из колбасы и чая я собирался прилечь с книгой. Легкий послеобеденный сон тоже не был большим грехом при таком эпикурейском образе жизни…

Вдруг (вечно появляется это «вдруг»!) в дверь постучали. На мое приглашение в дверь просунулась натуральная китайская голова. С Китаем тогда у нас была «дружба навек», «идут, идут вперед народы», и, вообще «Сталин и Мао слушают нас, слушают нас». Десятка два китайских студентов, учившихся в КПИ, являли нам образец организованности: всегда ходили, если не строем, то плотной кучей, учились от зари до зари, обедали тоже строем и единообразно дешевыми блюдами. Из нетвердых русских слов я сумел понять, что китайские друзья на моем «радиОлыке» (так мы называли в быту этот ущербный аппарат), хотят прослушать новую пластинку. Во время разговора в комнату просочилась еще пара китайцев. Я радушно развел руки: «Конечно, ребята! О чем разговор! Ради Бога!». Включив свой радиолык, я скромно уселся с книгой. Китайцы с трепетом достали свою пластинку и поставили ее на диск проигрывателя. Это была кубинская «Голубка» в исполнении Клавдии Шульженко.

Молча, как молитву, прослушали ее от первых тактов до шипения иголки на концевой ловушке. Убедившись, что звуки стали слишком однообразными, ведущий китаец, назовем его Мао, переставил иголку в начало пластинки, затем - еще раз. Слушание проходило при полном внимании и неподвижности всех членов «группировки Мао». Я люблю только раннюю Шульженко, когда она еще пела песни нормальным голосом без драматических придыханий. Исполнение «Голубки», кажется мне, находится где-то посредине этих периодов, поэтому слушать ее можно один раз без особых эмоций. Прослушав четыре – пять раз подряд, я был счастлив вполне, и готов был послушать другие новинки китайских товарищей.

Однако подошла еще группа сподвижников Мао, и специально для них бедная «Голубка» искала парус над волною еще раз пять, - от начала до нежного поглаживания голубкиных достоинств в образе перьев. Надо ли говорить, что все прослушивания проходили при полном молчании и неподвижности иностранных товарищей? Они, кстати, и одеты были одинаково: в темно-синие костюмы полувоенного кроя, что дополнительно подчеркивало их сплоченность. Игла, наконец, вместо звуков начала издавать живительное шипение.

Я вздохнул облегченно. Десятикратное прослушивание «Голубки» я записал, как мой личный, очень весомый, вклад в укрепление советско-китайской дружбы.

Я приготовил радушную улыбку и снисходительные слова, которые должен произнести в ответ на извинения китайских товарищей за причиненное мне беспокойство. Товарищи, однако, вместо подъема и столь желанного прощания, дружно открыли портфели: у всех в руках оказались блокноты и авторучки. Мне показалось, что у меня, мученика и благодетеля, передовой отряд китайского пролетариата будет брать интервью на тему дружбы народов. Но, вместо меня, их взоры все так же были устремлены на черный диск на несчастном радиолыке.

Все тот же Мао поставил иголку в начало пластинки. После прослушивания первых звуков и первой фразы песни, иголка была снята, а китайские братья, уже громко переговариваясь, начали дружно строчить в блокнотах. Они записывали текст «Голубки»! Некоторые слова с первого раза им были непонятны. Значение слов прояснялось только после четвертого – пятого прослушивания. Когда фраза уже была всеми записана, по тону китайских переговоров и жестов, я понял, что в их сплоченных рядах имеются разночтения. Чтобы немедленно прийти к требуемому единодушию (т. е. - консенсусу), понадобилось проиграть эту фразу еще несколько раз. Наконец, желанное единодушие, после горячих дебатов на китайском языке, - достигнуто. Отряд принимается записывать следующую фразу. Попасть иглой на начало второй фразы очень сложно. Мао, не мудрствуя, ставит иглу в начало пластинки, и уже записанная фраза идет как бы в нагрузку…

Когда китайские друзья записали, обсудили, согласовали и отредактировали последнюю фразу «Голубки», я уже был в состоянии, которое боксеры обозначают как технический нокаут. На дворе стояла глубокая ночь. Для международной солидарности теперь я мог только сделать слабое помахивание кистью вслед уходящим друзьям, которое бы означало: «Ехай, ехай!» (именно так говорит одна наша московская родственница).

Я - слабый белый человек. О возможностях другой расы я судил по собственным. Китайские же друзья были свежи, как огурчики. Они не кончили работу, а организованно ее продолжали. Они, для лучшего усвоения изученного материала, начали петь!

Пели они по фрагментам, - так же как записывали, но хором. Тут руководителем стает уже другой товарищ, назовем его Дэн. В нестройном хоре фальшивых голосов, он отыскивал владельца лишь одного, давал ему ЦУ и ЕБЦУ (ценные и еще более ценные указания), после чего хор начинал все сначала…

Как и когда окончилась международная спевка, как уходили китайские товарищи, - помню не очень отчетливо: в состоянии глубокой прострации, я еще пару суток ощипывал перья голубки, украшая ими парус над морской волною. До сих пор «Голубка» для меня - не песня, а символ азиатской прилежности и упорства. Слава великому китайскому народу! Да здравствует Клавдия Шульженко и Голубка - отец и мать советско-китайской дружбы! Ура, товарищи!

Аэроклуб.

Школа паровозных машинистов, где учился Толя Размысловский, находилась в Святошино. Иногда я бывал у него в общежитии. Недалеко находился аэродром аэроклуба: над ним часто взлетали и садились за деревьями самолеты. Иногда в небе внезапно вспыхивали белые сегменты парашютов, они совсем были не похожи на разрывы зенитных снарядов над Черкассами в 1941-м. Там кипела неведомая жизнь, о которой я мечтал всего пару лет назад. Я пришел в аэроклуб на улице Саксаганского. Дежурный выдал мне направление на медицинскую комиссию при аэроклубе. На следующий день я быстренько прошел всех специалистов: все дружно написали «годен к летной работе». Окрыленный я, пока еще бескрылый, с медицинской справкой, метрикой и заявлением о приеме на учебу летчиком-спортсменом, двинулся по начальству дальше. На первом же собеседовании меня седой зам почему-то спросил: «А чем ты, сынок, сейчас занимаешься?». «Студент Политехнического», - ответствовал я безыскусно. Седой начальник загрустил и сказал: «Не можем мы тебя взять, сынок. Вот если тебя отчислят из института, - милости прошу!». С гордостью я заявил, что надежд на отчисление у меня, ударника технической учебы, никаких нет. «А чем же мешает мое студенческое состояние?», - допытываюсь я у седого начальника. «Я ведь буду все понимать лучше, чем просто годные и необученные». «Так мы всех летчиков-спортсменов после аэроклуба направляем в летные училища, а со студентами вузов, что будем делать?», - ответил мне он вопросом на вопрос.

Моя голубая мечта вблизи разглядеть «даль, что вечно ласкает очи мечтой о счастье» - рушилась. Увы, я уже не мог расстаться с институтом. «Земли творенье - землей живу я», - расстроился я вслух. Седой посмотрел на меня внимательно. «А ты иди в спортсмены-парашютисты, тоже ведь небо!». Я сразу же согласился, не размышляя ни секунды. «Ну, это занятие - не для слабонервных», - умерил мой пыл старший товарищ. «Вот мы сейчас набираем группу одноразников. Ребята прыгают один раз, чтобы получить значок. Вот и запишись в эту группу. Прыгнешь. Понравится, выдержишь, - приходи, будем оформлять в группу спортсменов – парашютистов». Я был согласен и на это. Машина завертелась.

В общежитии я объявил ребятам, что поступаю в ряды доблестных асов свободного падения. Немедленно на меня была вывалена куча анекдотов из жизни парашютистов. Самый реальный был еврейский. «Хаим, откуда такой плохой запах?». «Ой, Сара, мне приснилось, что я прыгнул с парашютом!». «Боже, я бы умерла!». «Но я же мужчина!». Второй анекдот - о сомневающихся и неверующих. «После прыжка дергай это кольцо, - парашют раскроется». «А если не раскроется?». «Дергай вот это, - раскроется запасной». «А если и этот не раскроется?». «Тогда тебя внизу будет ждать машина!». Выпрыгнул. Дернул кольцо - ничего. Дернул второе - тоже ничего. Летит и думает: «Вот будет хохма, если внизу еще и машины не окажется!».

Поскольку парашютная тема, оказывается, была такой популярной, я предложил ребятам лично проверить оба варианта анекдотов. Откликнулся только Юра Попов, остальные бодро рассосались, выдав на гора еще по парочке былей из воздушной жизни.

Через несколько дней мы с Юркой уже сидели в аэроклубе на занятиях по наземной подготовке. Занятия по два – три часа, два раза в неделю, всего на месяц с небольшим. История парашюта, теория прыжка и управления куполом, затем тренировки на земле.

Мы будем прыгать с самолета, который сначала назывался У-2, затем По-2 - в честь конструктора Поликарпова. В годы войны он носил гордое имя «ночного бомбардировщика» с нашей стороны и «рус фанера» - с немецкой. Летали на нем, в основном девушки, о чем даже снято несколько фильмов. Достоинства самолета - простота, неприхотливость, способность взлетать с любого «отсутствия аэродрома», даже с пахотного поля. Возможно, поэтому в народе этот самолет всегда назывался «кукурузником». Ошибочно этим гордым именем неграмотные стали величать самолет Ан-2, который с истинным «кукурузником» роднит только биплановые очертания, то есть одна видимость. В фундаментальном справочнике «Авиация от А до Z», из которого я взял фото моего первого самолета, сообщается, что количество выпущенных самолетов По-2, возможно, самое большое в мире. Я люблю этот самолетик. Он впервые поднял меня в небо выше деребчинской черешни (подъемы в горах нельзя считать воздушными); 10 раз я вылезал на его хлипкое крылышко, вглядываясь в нарисованную внизу карту земли, затем сигал в воздушную бездну. Но это было потом. Сейчас была наземная подготовка: теория и практика.

Мы твердо узнали, что парашют изобрел в 1911 году русский (БСЭ 1973 года называет его «советский») изобретатель Глеб Евгеньевич Котельников (1872 - 1944). Научное обоснование идеи парашюта принадлежит титану Возрождения Леонардо да Винчи еще в 1495 году. Первый удачный прыжок с высокой башни зафиксирован в 1617 году, с воздушного шара - в 1797 году. При испытаниях собственных конструкций парашютов погибло много смелых людей, их имена и даты гибели нам не известны. Вряд ли они изучали труды великого да Винчи. Очевидно, интуитивно понятная идея парашюта овладевала умом многих. Парашют стал насущной необходимостью с развитием авиации. Огромная заслуга Котельникова в том, что он изобрел первый спасательный ранцевый парашют, который пилот мог надеть на спину перед полетом, и использовать как спасательное средство при аварии летательного аппарата. Уже в Первую мировую войну парашют Котельникова спас жизнь многим летчикам. Во Вторую мировую, на которую приходится и Великая Отечественная, парашют становится непременным атрибутом военного летчика. Чтобы не забыть парашют, сиденье пилота тех времен представляло низкую железную коробку, и только парашют, закрепленный на пилоте, и помещенный в коробку, превращал ее в сиденье. (При современных скоростях покинуть самолет старым способом невозможно, поэтому летчик вместе с креслом помещен в отстреливаемую при аварии капсулу, снабженную парашютом).

Постепенно прыжки с парашютом стают одним из видов авиационного спорта, чему способствует большая сеть аэроклубов. С 1949 года начали проводиться чемпионаты СССР по парашютному спорту, а с 1951 - чемпионаты мира. Наши мастера гремели во всем мире, и мы, неофиты, грелись в лучах их славы. Сейчас я понимаю, как дорого стоит этот спорт. Ведь надо было содержать аэроклубы и самолеты, для каждого желторотого «одноразника» поднимать в воздух самолет. Богатое и щедрое было у нас государство, ничего не жалело для молодых. Какой Гусинский теперь захочет оплачивать такие убыточные виды спорта?

В зале для занятий стояла часть самолета У-2. Основной вид наших тренировок: надеть парашюты, сесть в кабину, вылезти из кабины на левое нижнее крыло, сделать соскок с крыла, сесть в подвесную систему, отстегнуть и снять лямки парашюта. При кажущейся простоте этих действий, которые надо было довести до состояния автоматических, были в них некие «суффиксы». Парашютов было два: основной - за плечами, запасной - на груди, что значительно затрудняло обзор и связывало руки. Влезть надо было в тесную кабину, расположенную впереди кабины пилота. Рядом с пилотом надо было закрепить карабин толстой веревки, которая должна выдернуть тросик со стопорами из ранца парашюта «одноразника». Спортсмен-парашютист раскрывал парашют самостоятельно на нужной высоте, в зависимости от задачи прыжка. При этом более тонкая веревочка выдергивает чеку из автомата ПАС-400. Этот умный автомат в виде небольшой коробочки, установленной на грудной лямке, автоматически раскроет парашют на высоте 400 метров, если с человеком что-то случилось, и он не смог открыть парашют самостоятельно. Очень точный и надежный прибор ПАС построен на измерении барометрического давления, зависящего от высоты подъема или падения. Давление атмосферы меняется, поэтому перед каждым прыжком надо выставить нуль на поверхности аэродрома. Поскольку на высоте 400 метров самолет находится и при подъеме, то прибор должен быть надежно заблокирован чекой, которая выдергивается после отделения от самолета. Я так подробно описываю прибор ПАС, потому что при его помощи мне удалось решить одну серьезную проблему в сварочном оборудовании, о которой, даст Бог, еще расскажу.

Залезть в кабину, будучи обвешанным парашютами, и имея собственные приличные габариты, - непросто. Мешает верхнее крыло над кабиной и расчалки между крыльями. Приходится изгибаться и выгибаться особым образом. В кабине можно сидеть только по диагонали: иначе заклинишься между приборным щитком и спинкой сиденья. Вылезать из кабины еще сложнее, тем более что все должно происходить в воздухе, при сильном воздушном напоре вне зоны маленького лобового козырька. Тренируют нас летчики аэроклуба, которые про это вылезание из кабины рассказывают удивительные истории. Вылезать надо на левое крыло, только там есть жесткая обрезиненная площадка. Вдруг в воздухе обезумевший одноразник, прошедший бесконечные тренировки, выскакивает на правое крыло. Веревка, которая должна открыть ранец, ложится на горло пилота слева направо. Пилот бросает штурвал и обеими руками еле успевает защитить шею от сильного удара веревкой…

Когда парашютист нормально выходит на крыло и стает лицом назад, то перед его глазами появляется стабилизатор - горизонтальное оперение хвоста самолета. В спину ему давит приличной силы воздушный поток. Многим кажется, что этот поток и инерция бросят его на оперение самолета. Большинство просто знает, что этого не произойдет: матушка-земля утянет раньше. Но некоторые стают на четвереньки и начинают двигаться на край крыла, - подальше от опасности. А крыло состоит из каркаса, на который натянута прокрашенная ткань. Если ткань прорвется, то такой предусмотрительный новатор застрянет в каркасе и самолет нельзя будет посадить. Летчик добавляет газ и резко берет штурвал на себя, чтобы сбросить незадачливого с крыла. Здесь уже точно есть опасение, что он попадет на стабилизатор, но летчику не из чего выбирать.

Нас учат приземляться. Парашютист, подвешенный стропами к своему спасителю, падает (пардон, – снижается) с вертикальной скоростью 6-10 метров в секунду, в зависимости от веса собственного, запасного парашюта и других грузов, например - боезапаса. С вектором вертикальной скорости суммируются векторы горизонтальной скорости от ветра и раскачивания парашюта. Удар при встрече с землей может быть такой, как при прыжке метров с пяти-шести, то есть со второго-третьего этажа. Чтобы не поломать ноги, приземляться надо умеючи. Откровение для многих, а также для меня: нельзя смягчать удар, вытягивая носочки. Удар надо принимать полной ступней, в том числе – пяткой. Ноги при этом должны быть полусогнутыми, корпус наклоненным вперед (при чрезмерном наклоне есть риск нокаутировать себя запасным парашютом). Ноги должны быть также плотно сжаты вместе, чтобы работать совместно. При этом падение на сторону тоже смягчает удар. Мне приходилось в кино и по ящику видеть много раз как небрежно и мягко приземляются парашютисты «на свои двои», причем широко расставленные. Они делают пару шагов, и остаются на ногах. Или это чудеса кино, или другие парашюты, или эти люди имеют куриный вес. Видел несколько раз, как приземлялась наша чемпионка, мастер спорта Нинель Швейнова (?). Девушка очень естественно приземлялась мягким местом, конечно смягчив сначала удар ногами.

Приземление, как в кино, мне пришлось видеть только один раз. Наш инструктор Хутько прыгал последним, прямо вблизи стоящих самолетов и автобуса, чтобы сэкономить время перед отъездом. Кроме того, надвигалась большая туча, и надо было торопиться. Эта туча и обеспечила нам невиданное зрелище. На высоте 60-80 метров парашют и его владелец перестали снижаться и зависли. Оказывается, на краю таких туч образуются мощные восходящие потоки воздуха. Хутько наслаждался, и не думал садиться. С земли с ним сначала шутили, спрашивали, взял ли он с собой продуктов. Хутько отвечал, что он теперь святой, и не нуждается в земной пище, как мы, прожорливые. Через несколько минут шутки с земли стали злее: ему пригрозили отъездом автобуса и доставкой парашюта на собственном горбу. Хутько горько посетовав, что святым людям вместо молитв возносят угрозы, вынужден был сесть, немного наклонив купол.

Следующая проблема, с которой нам надо было справляться, - гашение купола после приземления. Если есть хоть небольшой ветерок, а полный штиль бывает очень редко, - купол парашюта на земле начинает работать как парус, весьма энергично перемещая своего владельца по земле. Одного нашего он протащил по плантации зрелых помидоров, после чего шуточки томатного спонсора «Городка» выглядят детской забавой. Дело в том, что купол надо гасить сразу, выбирая нижние стропы. А если они успели закрутиться? Попытка подняться на ноги и догнать купол, оканчивается совсем весело: освобожденный от нагрузки купол немедленно набирает скорость и валит владельца с ног еще эффектнее.

Совсем еще юная история парашютного спорта набита прецедентами: трагичными и комичными, иногда - одновременно. При прыжках существует одна грозная опасность: перехлестывание стропы через купол, который в этом случае делится на две неравные части. Подъемной силы парашюту хватило бы и в этом случае, но беда в том, что части купола неравные. Возникает вращающий момент, который, скручивая стропы, может совсем свернуть купол, пока долетишь до земли. Самый простой и эффективный способ борьбы с перехлестыванием - обрезать непокорный строп. Для этого парашютистов снабжали ножами. В горячке спасения один отрезал половину строп, не найдя сразу нужного, после чего парашют стал похожим на белый флаг капитуляции. Другой нервный умудрился перерезать себе артерию на шее и приземлился уже мертвым. Поэтому выдавать и использовать ножи нам запретили.

Еще об одной отмененной инструкции. При посадке на воду инструкция предписывала отстегнуть парашют и прыгать в воду при ее близости: очень боялись накрытия куполом и запутывания парашютистов в стропах. Разбилось несколько человек. Провели эксперимент: не отпускать парашют, а стрелять из ракетницы, когда покажется, что вода совсем близко и пора прыгать. Выстрелы были даны на высоте 80 – 100 метров, что слегка высоковато для прыжков. Небольшой же ветер не только устранял накрытие куполом, а даже исправно тащил парашютистов по лону вод без всяких усилий с их стороны; другой вопрос - в нужную ли сторону.

Начиненные знаниями, навыками, байками и страхами как современные сосиски соей, мы подошли ко времени «Ч», - первому прыжку. Мне перед прыжком предстоял вообще первый подъем и полет в воздухе. Попову было легче: он часто летал самолетами в Ригу к предкам. Я же выше деревьев нигде не был.

На Святошинском аэродроме три «кукурузника» поднимали по одному «одноразников». Подошла моя очередь подняться в небо. Надел на себя учебные парашюты, - фактически муляжи с нашитыми спереди и сзади большими красными квадратами. Это для пилота, чтобы сдуру не дал команды на прыжок. Первый подъем - для облета. Я должен смотреть попеременно на альтиметр и на землю, чтобы потом ориентироваться в высоте своего пребывания. Забрался в первую кабину, как учили, уселся, отметил ноль альтиметра, доложил летчику о готовности к подъему.

Взревел мотор славного У-2. Покатили по кочкам все быстрее. Отрыв, земля быстро уплывает, кочки уже не чувствуются. Взлетели. Радость от полета неописуемая. На высоте 100 летчик делает разворот с набором высоты. Только теперь внизу видна отчетливо земля, до того я видел ее только далеко впереди сквозь полупрозрачный круг винта, боковой обзор закрывают крылья, назад - не хватает поворота головы. Озабочен вопросом: что же видит летчик с кабины за моими плечами. Земля почти перестает под нами двигаться, хотя мотор ревет все так же натужно. Есть 400 метров подъема! Смотрю на землю рядом с крыльями, справа и слева. Внизу земля уже слегка напоминает политическую карту мира, только совхозные поля с разным цветом культур уж больно прямоугольные. Поднимаю руку для пилота, дескать, высоту засек. Мой доклад он не услышит из-за рева мотора. Еще взбираемся метров на 100. Разглядываю Киев. Все незнакомо, не могу найти ни одного ориентира. Мотор внезапно почти затихает, а все внутренности неожиданно оказываются в горле. Быстро снижаемся, заходим на посадку. Земля бежит навстречу все быстрее, опять кочки. Сели. Летчик – инструктор нашей подгруппы Григорий Кузьмич Мартыненко сел раньше и принимает меня у крыла, оценивая мое вылезание из кабины. Вроде ничего. Внимательно осматривает. «Ну, как?» Я, улыбаясь, показываю большой палец. Наш Кузьмич доволен и принимает решение: «Ну, тогда полетели выше!».

Снимаю парашют с «красными лампасами» и надеваю цвета хаки. Кузьмич собственноручно проверяет все зазоры под лямками, приказывает: «Присядь!», «Садись в гамак!» (по этой команде я передвигаю основную лямку сзади ближе к коленям и усаживаюсь на нее как бы в качели). Кузьмич еще раз внимательно осматривает и трогает замки на лямках и на ранцах обоих парашютов, затем жестом приглашает меня за собой. Усаживается в кабину самолета и дает мне команду: «Залезай!». Я стаю на крыло, подаю ему конец страховочной веревки, связанной с замками основного парашюта. Летчик надевает карабин страховочного фала (так называется эта веревка официально) на специальное кольцо в левом борту своей кабины и дергает его. Я проверяю надежность закрепления фала так же. Это незыблемый ритуал, который должен строго соблюдаться. Каждый, кто автоматически совершает последовательность простых рутинных операций, знает, что стоит опустить или заменить хотя бы одно такое действие, как немедленно начинается сбой, и за ним - цепочка непредсказуемых последствий. Здесь ценой неточности могут стать «легкие ушибы» при падении с высоты почти километровой.

По командам ритуала сажусь, проверяю, даю знак, что готов. Мотор взвывает, мы разгоняемся и взлетаем. На этот раз подъем длится дольше: на нашем трепещущем от напряжения суденышке мы карабкаемся на высоту 800 метров. С такой высоты на земле все выглядит очень мелким, а самолет будто останавливается. Обороты мотора уменьшаются, слышу команду «Вылезай!» «Есть, вылезай», - отвечаю по науке. Вылезаю на трепещущее крыло, держусь левой рукой за борт кабины, правая поддерживает слабину фала. В спину туго давит воздух. Только отсюда, с крыла самолета, виден весь Киев, наше Брест-Литовское шоссе, а в дымке - даже Подол и днепровские пляжи. Я жадно разглядываю эту картину. Пилот, сам парашютист, знает, как волнуются одноразники, и чтобы успокоить меня, перекрикивает шум двигателя: «Ну, магарыч мне поставишь после прыжка?» Я знаю, что это просто шутка нашего честнейшего Кузьмича, улыбаюсь и говорю: «Красота какая!». Я нисколько не боюсь. Кузьмич улыбается, десяток секунд разглядывает какие-то ориентиры на далекой земле и отдает команду «Пошел!» С улыбкой я делаю шаг в Ничто.

Уже через мгновение я начинаю понимать весь ужас и необратимость содеянного. Я падаю в бездну. Хочется схватиться хотя бы за соломинку, но ее нет. Так долго я не падал еще никогда.

Сильный удар встряхивает меня, как паяца на ниточке. Это целебный удар: раскрылся парашют, я подвешен к нему на множестве строп, купол - круглый, перехлестывания нет. Я жив, я цел. Усаживаюсь на лямку и осматриваюсь. Полная тишина, только в ушах шумит пульс. Самолета не видно и не слышно. Земля где-то внизу сама по себе и совершенно неподвижна. Вокруг - вверх, вниз, со всех сторон у меня только небо и воздух. Я неподвижной точкой подвешен в этом огромном пространстве к маленькому лоскутку ткани. Я начинаю что-то орать и петь от восторга.

Взглядываю на землю: она все-таки приблизилась. Проверяю свою возможность поворота относительно парашюта. Мы используем совершенно круглые военно-десантные парашюты ПД-6. Они открываются сразу, поэтому удар при открытии весьма сильный. Кроме того, они не имеют собственной горизонтальной скорости и движутся только по ветру. Купол неподвижен, парашютист должен стропами развернуться так, чтобы земля бежала под ноги, иначе придется падать на спину. Проверил, вращаться могу. Земля ощутимо приблизилась. С ужасом замечаю, что сяду в стадо коров. Однако проносит. К намеченной точке приземления со всех ног несутся пацаны, пасущие коров. Кричу им сверху: «Берегись! Шею сломаю!». Земля приближается и бежит под ноги теперь очень быстро, затем - все быстрее и еще быстрее. Сильный удар, я заваливаюсь и по науке начинаю гасить купол.

Мои пастушки - опытные «ловители» парашютистов, добегают вовремя куда надо и активно помогают мне собрать парашют и отстегнутые лямки в специальную сумку в ранце. На радостях я совершаю антипедагогический поступок: отдаю им половину имеющихся сигарет. Пастушки тащат мой парашют метров двести, затем отдают: им надо смотреть за коровами. Я благодарю их за службу и взваливаю сумку на свои плечи: мне шагать еще около километра к аэродрому…

Попов тоже прыгнул. Он видел небо раньше, теперь познал паденье. Я получил эти ощущения «пакетом». Потом мне приходилось много летать на самолетах разных типов и на вертолетах. Должен заметить, что ощущение полета на трепещущем По-2 не идет ни в какое сравнение с полетом в летающих автобусах, тем более, когда стоишь на хлипком крылышке этой небесной этажерки. О непередаваемых чувствах подвешенного к тряпочке в безбрежном воздушном океане, - я уже живописал.

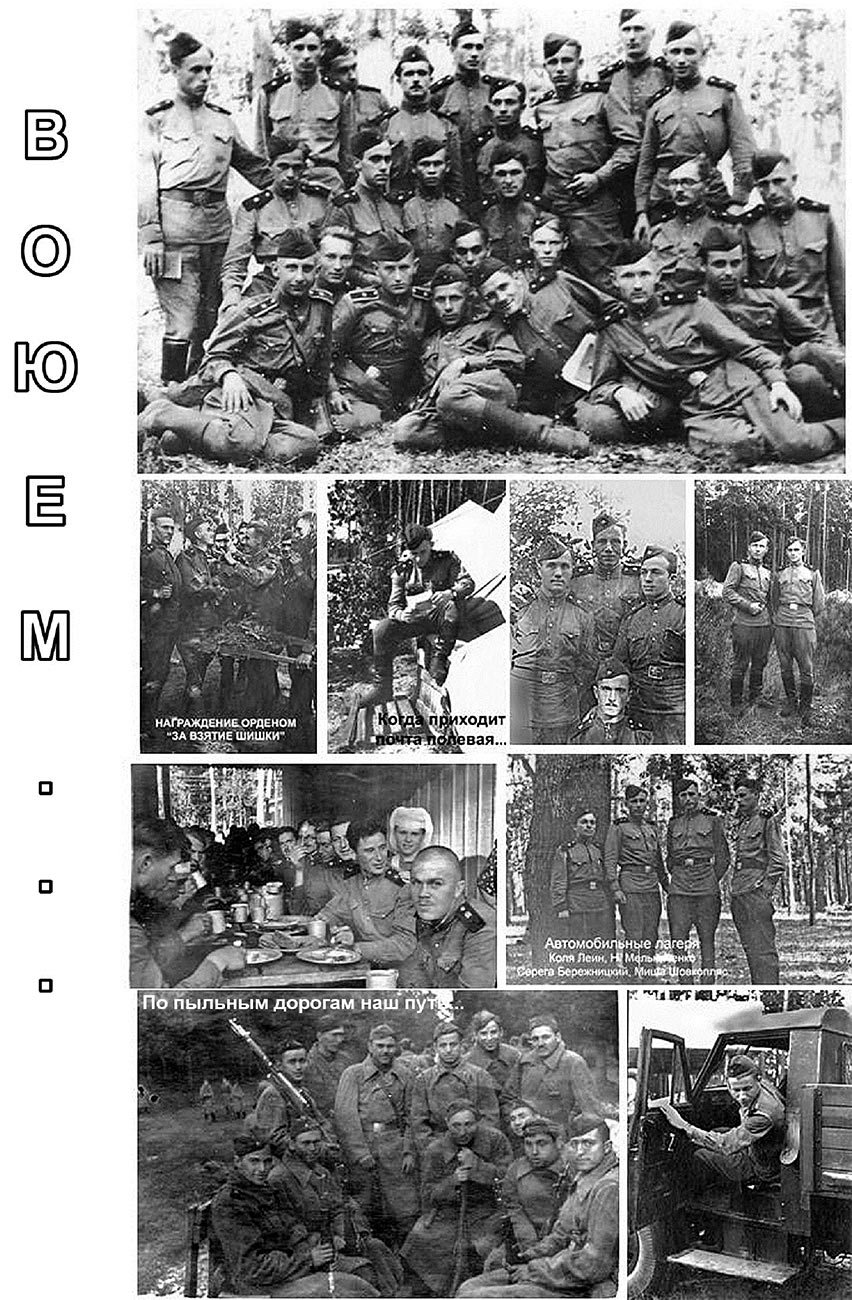

Вступление в стройные ряды парашютистов-спортсменов заняло недели две. И вот мы с Юрой Поповым полноправные члены воздушного братства. Всего спортсменов в нашей группе – человек 10. Из КПИ – еще двое: Толя Пасс делает уже шестой прыжок, а Юра Модерау (он показан на фото впереди Кузьмича) завершает второй десяток. Остальные, - тоже почти все студенты.

Проходим дополнительную подготовку, и катим из аэроклуба на тот же аэродром для второго прыжка в своей жизни. Условия изменились. Теперь уже парашютист командует пилотом, согласно своему заданию. У меня задание сесть поближе к Центру круга с буквой «Т». На земле получаем данные о скорости ветра на высоте, поправку на снос я вычисляю по эмпирической формуле; кроме того, я могу управлять парашютом, - скользить в любую сторону. Вывозит меня опять Кузьмич; он сам опытнейший парашютист, поэтому его расчетам и интуиции я верю больше, чем своим. Кстати, на соревнованиях на точность приземления - это основной вид соревнований, – нас будут вывозить обычные летчики. По рассказам, они сами страх не любят прыгать с парашютом, и мучительно переживают, когда раз в год (?) им надо оторваться от самолета. А уж когда незнакомый человек вылезает на крыло их самолета, и, держась одной ручкой за борт, начинает командовать «держи право, держи лево», - бедные летчики сами не свои от переживаний.

Фал у меня теперь потоньше: он выдергивает только маленькую чеку из парашютного автомата ПАС-400, который откроет парашют на высоте 400 метров, если я не сделаю этого раньше. Во время прыжка моя правая рука находится на левой лямке, где закреплено кольцо основного парашюта. Кстати, были случаи, когда от волнения это кольцо дергали стоя на крыле, или немедленно после отделения от самолета. Ничего хорошего при этом не бывает: купол обычно цепляется за хвост стабилизатора, а парашютист на стропах болтается за самолетом. Если он или летчик не придумают способа разделения, то жертвы неизбежны.

Второй прыжок у меня был очень тяжелый. Не знаю, боялся ли я. Только тело перед посадкой в самолет стало вдруг непослушным, руки-ноги - ватными. Они помнили свободное падение, они помнили скорость набегающей земли приземления. Огромную радость полета и тишину неба помнил только мозг. Заученными движениями, со всеми словами по ритуалу, я втиснулся в первую кабину. Не знаю, заметил ли Кузьмич мое состояние, естественно я старался его не показывать. Наверное, заметил, потому что не шутил. Сам рассчитал точку выхода, и когда я вылез на крыло, внимательно посмотрел на меня. «Готов?». «Готов!». «Пошел!». «Есть пошел!», - ответил я и шагнул в бездну.

Если бы тогда кто-нибудь внятно объяснил, что дикое чувство падения в никуда и есть состояние невесомости, которое будет постоянным при космических полетах!

Во время падения я заставил себя смотреть на далекую землю. При первом прыжке я ничего не видел. Было интересно: видно ли приближение земли при падении? Нет, расчерченная карта земли оставалась одинаковой. Немножко попАдал. Дернул кольцо. Хлопок раскрывшегося парашюта, мощная встряска в подвесной системе. Теперь глаза видят только небо и далекий горизонт в голубой дымке. Усаживаюсь в подвеске. Опять хорошо, хочется орать и петь. Ради этого чувства стоило прыгать. Однако, у меня задание. Осматриваюсь, еле нахожу далекий кружок с буквой «Т». Он далеко в стороне. Неужели Кузьмич так промахнулся? Нащупываю нужную половину строп и слегка «набекрениваю» купол. Никакой реакции: земля все также остается неподвижной, а точка посадки - далекой. Усиливаю натяжение. Тут надо соблюдать меру: скорость смещения в сторону возрастает, но растет и скорость снижения. Вскоре точка посадки прямо подо мной. Отпускаю стропы. Увы, ветер, частью которого являюсь я с парашютом, теперь удаляет меня от точки посадки. Зря я дергался: Кузьмич рассчитал правильно! Щелкает ПАС, пытаясь опять раскрыть парашют. Это значит, что высота уже меньше 400 метров и всякие скольжения запрещены. Обидно. Я заваливаю первое задание спортсмена, мне придется повторять нормативный прыжок. Но до земли еще далеко, и я пытаюсь исправить положение: легонько даю парашюту обратный ход. «Т» прекратило уходить. Добавляю еще, вожделенный кружок уже движется ко мне, но и земля уже близко. Бухаюсь на землю метрах в 100 от круга.

Кузьмич делает мне приличный разнос за скольжение ниже 400 метров: он, оказывается, все мои дерганья видел и понимал. Тем не менее, прыжок засчитан с некоторой натяжкой. На автобусе возвращаемся в аэроклуб. Мы спортсмены теперь уже не беззаботные одноразники: прыгнул, получил значок и будь здоров. Нам предстоит перебрать десятка два пухлых мешков со сработавшими парашютами и вновь уложить их в тугие ранцы, - для себя, инструкторов и одноразников. Раньше мы прыгали на круглых десантных парашютах ПД 6, теперь – на квадратных ПД 47. Старые открывались сразу, из-за чего парашютист получал сильный удар. Теперь из открытого ранца выскакивает сначала маленький вытяжной парашютик, похожий на самораскрывающийся зонтик. Именно он стягивает ярко красный чехол с купола парашюта, который благодаря этому наполняется медленней, значит удар - мягче. Однако за все надо платить: вытяжной парашютик с чехлом может улететь очень далеко, и его поиски могут занять немало времени. У беззаботных одноразников чехол остается у летчика, который и втягивает его в кабину. Парашюты ПД 47 имеют еще одно свойство, которое действует иногда хорошо, иногда - плохо. С задней стороны купола нет нескольких строп, и значительная часть воздуха из под купола устремляется именно туда. Почти нет раскачивания, система получает горизонтальную скорость так, что земля движется под ноги. Купол в воздухе не развернуть, и если парашют несет не туда, куда надо, - приходится напрягаться.

Укладка парашютов - дело ответственное и трудоемкое, требующее, кроме внимательности и скрупулезной точности в работе, также больших физических усилий. От раскрытия парашюта напрямую зависит жизнь человека и здесь не место какому-либо разгильдяйству или послаблениям. Традиция и закон: парашют для себя укладываешь сам, проверяет тренер-инструктор, о чем обязательная расписка в формуляре.

Укладка двух десятков парашютов занимает часа три тяжелой работы пяти – шести человек спортсменов. Но мы молоды, сил избыток. Начальство уже ушло, и наши взоры обращаются на телефон. Заключаются пари: кто быстрее договорится о свидании. Набирается любой номер телефона.

- Будьте любезны, можно попросить ….очку, - невнятно произносится имя.

- Леночку? - переспрашивают на том конце.

- Да, да, пожалуйста Леночку! Трубку берет Леночка (Маша, Дуня, и т. д.)

- Леночка, вы меня не помните, но мы с вами встречались один раз…(длинное невнятное бормотание: связь подводит).

- На свадьбе у Миши? - переспрашивает Леночка. (Там был кто-то, кого она наверняка отметила и очень надеялась на звонок).

- Да, да, да! Вы мне очень понравились, но мне кажется… (связь опять подводит).

- Но почему вы тогда не позвонили?

Это уже разговор. Еще несколько «ухудшений» связи, которые уточняет Леночка, затем следует договоренность о свидании и его месте. Бедная Леночка! Она не знает, что этот треп просто пари и отдых очень занятых людей. Иногда, бывает, нарываемся на мужскую грубость: «Еще раз позвонишь, - руки-ноги обломаю!». Наше пари - безденежное и беспредметное, победители и побежденные уносят только «чувство глубокого удовлетворения» и хохот товарищей по небесному спорту. Первым делом - самолеты!

Прыгаем два – три раза в неделю. Отрабатываем разные элементы, например спуск на двух парашютах, спуск на одном запасном. Основное внимание, конечно, - точности приземления. Готовимся также к прыжкам с задержкой раскрытия парашюта, - это один из сложных видов соревнований. Минимальная задержка - пять секунд, за это время парашютист пролетает в свободном падении около 200 метров. За неточность в любую сторону судьи наказывают штрафными очками. Секундомеры запрещены. Отрабатываем темп счета. Если вслух произносить счет от 21 до 29, то получается ровно 5 секунд. Задача - отработать темп счета при падении: у некоторых он ускоряется, кое у кого замедляется.

Очень хочется заснять все наши подвиги на пленку. У Попова два фотоаппарата, которыми работаю в основном я. Однако - «низзя», мало ли что с высоты мы можем заснять в столице Советской Украины. Кузьмич подсказывает: надо бумагу. Приносим из института бумагу, что снимки нужны для газеты института, где будут показаны все спортсмены. Аэроклубу тоже нужны такие снимки для стендов. Получаем разрешение и даем подписку, что не будем снимать, что не положено, например, - город с высоты. Заряжаем ФЭД новейшей пленкой; для более совершенной «зеркалки» – аппарата «Рефлекта» - широкой пленки нет. Решаем отснять на ней несколько оставшихся кадров. Кузьмич нам помогает: поднимает в воздух два самолета. На одном сижу я с фотоаппаратом. На высоте самолеты идут рядом. Я снимаю выход Юрки из кабины, прицеливание на крыле, шаг вниз и раскрывающийся купол уже сверху. Чтобы не повредить фотоаппарат при вылезании из тесной кабины, Кузьмич сажает самолет со мной. Теперь фотоаппарат берет Попов, и самолеты опять взлетают парой. Юрка снимает все стадии моего прыжка. Пленка вся экспонирована, уже на земле делаем еще несколько кадров Рефлектой. Дома с трепетом фильтруем воду, подогреваем по справочнику до нужной температуры, растворяем химикаты строго по рецепту, заливаем в бачок проявки, проявляем по секундомеру. Сливаем проявитель. Почему-то в нем плавают черные хлопья, что вселяет некоторую тревогу. Промываем чистой водой, заливаем фиксаж. Через положенные минуты вынимаем…чистую прозрачную пленку! Большей катастрофы в своей жизни я не припомню, она аукается до сих пор. Из нескольких кадров Рефлекты, два наземных снимка помещены здесь… Стыдно смотреть в глаза Кузьмичу. Всякие повторные съемки, конечно, исключены – раз и навсегда…

Я уже довольно опытный парашютист, отделяюсь от самолета совершенно свободно, умею скользить, хотя еще ни разу в десятку не попал. На пятом прыжке у меня ЧП: перехлестывание стропы через купол. Надо открывать запасной парашют. При частично работающем главном куполе это очень не просто: нельзя упустить вниз купол запасного. Тогда, при закручивании основного купола, запасной снизу не наберет воздуха и саваном обвернет падающего все быстрее парашютиста. Дергаю кольцо запасного, ранец со щелчком раскрывают тугие резинки. Сначала только одной, потом обеими руками удерживаю на животе свернутый купол запасного, затем со всей силой бросаю его в сторону. Нехотя купол наполняется воздухом, распрямляется и ползет вверх. Смотрю на главный купол: перехлест соскочил. Приземляюсь на двух парашютах вдали от центра: управлять двумя куполами почти невозможно: они оба стоят под углом и взаимодействуют. Скорость снижения при этом не уменьшается.

Очередная неприятность меня ожидала на девятом прыжке. На высоте сильный ветер дул в другую сторону. Я это почувствовал сразу после отделения от самолета. Расчетный ветер должен был двигать меня к «Т», этот же тянул в другую сторону. Даже большое скольжение в нужном направлении не помогает: ветер сильнее. Метрах на пятистах начинаю понимать, что приземлюсь в один из четырех черненьких кружочков. Мы знаем, что эти, такие безобидные с высоты, кружочки, - поля орошения. Это красивое научное слово обозначает большой глубокий бассейн, куда качают нечистоты с канализации почти всего Киева. Проскочить «поля» мне не хватает высоты, скольжение в обратную сторону - не помогает. Про себя решаю: лучше разбиться, чем утонуть в нечистотах. На высоте около 300 метров выбираю полкупола на себя и начинаю быстро падать. Земля стремительно приближается, зловонные круги вырастают в размерах, но уходят в сторону. Отпускаю стропы, купол хлопает и гасит скорость падения. Через несколько секунд грохаюсь на такую желанную твердую! землю и быстренько гашу купол, который тянет меня к зловонному озеру. Надо бы немного отдышаться, но меня облепляют невиданные желтые мухи, и я, кое-как запихнув парашют в сумку, бегом уношусь подальше от язв цивилизации. О чехле с вытяжным парашютом я и не вспомнил. Его на другой день принесли пастушки - наши верные оруженосцы.

На разборе полетов Кузьмич только покачал головой: «Ну, ты даешь, парень!», - он себя тоже чувствовал виноватым за нештатный ветер. По-видимому, именно тогда он решил «делать» из меня мастера парашютного спорта и на следующем прыжке начал разговоры о заданиях для второго спортивного разряда. Он хотел поскорее выполнить со мной нормативы второго разряда, чтобы двигаться дальше. Я не мог обидеть отказом своего заботливого летчика и инструктора и малодушно поддакивал ему. Про себя я уже решил остановиться на третьем разряде: аэроклуб пожирал все больше времени, а мне его катастрофически не хватало. Кроме того, в институте начались разговоры о постройке собственного планера с пусковой установкой. На таком летательном аппарате можно было не только падать, но и летать, и подниматься вверх. Планер, кажется, построили, но я к тому времени уже перестал быть студентом.

Десятый нормативный прыжок на точность приземления я выполнил на «отлично». Для зачисления на второй разряд надо было проходить опять медкомиссию. Я ее благополучно завалил по зрению, чтобы меньше огорчать добрейшего Кузьмича своим прямым отказом. Воздушная страница моей биографии закрылась. Все последующие приключения в воздухе происходили со мной уже в качестве пассажира: например, боевой истребитель сбивал наш почти мирный ИЛ-14 над проливом Карские Ворота, вертолет влетел в совершенно немыслимой плотности туман на Новой Земле…

Значок «Парашютист-спортсмен» с цифрой 3, обозначавшей разряд, я носил с большей гордостью, чем орден. Подвесное сердечко с невзрачной цифрой «10» я вообще оторвал: в сравнении с десятками и сотнями прыжков наших инструкторов и мастеров моя лейбла выглядела слабовато…

Смелость и мужество парашютисту, особенно на первых прыжках, конечно, требуются немалые. С завистью смотрел на нас с Поповым Славка Тышкевич:

- Неужели вот так бросаетесь с крыла вниз? Ужас какой! Я бы так не смог!

А вот сам «пан Тышкевич» (такая у него была партийная кличка, очевидно за весьма аристократичный вид) в то же время на мотоцикле объезжал вузы Киева, и, в качестве квартиродателя, взимал с них по 15 рублей за каждого, якобы пригретого им студента. Сам он тоже снимал угол, и хорошо усвоил механику расчета вузов с владельцами комнат и «углов», сдаваемых студентам, не попавшим в общежития. У Славки была обширная база данных по всему Киеву о студентах, которые жили у родственников, и не претендовали на скромную субсидию института. Ужас какой! Я бы так не смог! В конце концов, Тышкевич попался, и получил срок. Как сложилась его судьба, - я не знаю. Жалко его: парень был не без способностей.

Науки юношей питают.

Конечно, основным нашим делом все-таки оставалась учеба, во всяком случае, - по затрачиваемому времени. Обстановка в комнате общежития - это главное в успешной учебе. Недавно (март 2004 г.) получил письмо от ЦВ, в котором он делится воспоминаниями о жизни в общежитии. На первом курсе он жил в комнате с некими ленивыми и нечистоплотными жлобами, которые задавали тон всей жизни и учебе, точнее - игнорированию этой самой учебы. Мне в этом смысле повезло. Ребята были нормальные. Да и я был уже не робкий паренек из глубинки, которому можно навязать иной стиль жизни, тем более - командовать. Особенно хорошо мне работалось с Колей Леиным. Коля окончил техникум, я – успел поработать, поэтому нам обоим учиться было интересно: мы находили ответы на многие вопросы, ранее непонятные, или сокрытые «оптимизмом невежества». Мы до двух часов ночи могли решать головоломные интегралы, проектировать небывалые муфты сцепления и редуктора, решать хитрые задачи по теормеханике или сопромату. Младшим и кое-кому из своих, - всегда приходили на помощь. Так Коля просто тащил на себе шаловливого и неорганизованного Жорку Олифера, всеобщего любимца. Кое из чего мы даже извлекали небольшую прибыль. Так мы сделали для неуспевающих (по времени, ха – ха!) несколько проектов по деталям машин. Работу – расчет по заданным параметрам и чертежи, на которые уходит около двух недель у среднего студента, мы в четыре руки делали за один большой вечер. В этом деле нам здорово помогал «козоскоп». «Козой» назывался первоисточник, который «дерут». На моей кровати на табуретках устанавливалась стеклянная столешница, под которой была закреплена лампа кинопроектора мощностью целый киловатт. Лампу надо было ставить строго вертикально: ее стекло во время работы ставало мягким. Такой мощный свет пробивал два листа полуватмана. Нижний лист и был «козой»: с него «сдирались» типовые детали, например - подшипники, которые рисовать довольно муторно и долго.

О приключениях с начертательной геометрией я уже писал. Хочется вспомнить о других предметах и преподавателях. Не все предметы, отраженные как-то в этих заметках, были главными, но так устроена человеческая память: видны отдельные деревья, и не всегда – лес.

Физика. С физикой нам просто не повезло. На параллельных потоках лекции читал бывший профессор Савченко. Он оставался в оккупированном немцами Киеве, имел какие-то взаимоотношения с немцами, поэтому был лишен всех званий и наград. Из-за страшного дефицита с грамотными кадрами, его все же допустили к чтению лекций. Так вот, его лекции были настолько яркими и понятными, что на них всегда набивалось народу под завязку, стояли в проходах, сидели на ступеньках. Это были студенты с других курсов и факультетов. Места надо было занимать заранее, иначе - не протолпиться.

Нашему же потоку читал физику некий ученый, сравнительно молодой, но уже лысый. В начале лекции он поворачивался к аудитории спиной, рисовал какие-то непонятные формулы, и произносил в нос слова с выговором, требовавшим длительного вмешательства логопеда еще на стадии детсадика. Народ быстро понял, что сидение на этих лекциях - пустая трата времени. Из потока около двух сотен человек на лекции сидело человек двадцать. Из них человек пять самых добросовестных и упорных пытались что-то конспектировать, остальные просто коротали время в «морских боях» или готовились к другим занятиям. К концу лекции наш «препод», как теперь говорят, замечал, что он читает лекцию «никому». Тогда он своим гнусавым голосом начинает с нами заигрывать:

- Приходите на следующую лекцию, - будут очень интересные опыты. Приходите, пожалуйста, и скажите всем своим друзьям, чтобы пришли!

На следующую «рекламную» лекцию собирается народу на десяток больше. Начало лекции обычное, и все начинают обычные занятия. Проходит минут пятнадцать. Внезапно подает возмущенный голос флотоводец, только что проигравший морской бой:

- А где опыты? Где опыты??? - стучат ногами остальные проснувшиеся. - Давай Магистра Могилу! - в полный голос негодует обманутое общество. Кто-то уже стучит в боковую дверь аудитории. Оттуда вопросительно выглядывает вполне мефистофелевская голова «Магистра Могилы», ассистента нашего «препода».

- Опыты!!! - бушует народ. Магистр молча начинает выносить из своей подсобки непонятные приборы и провода. На столе собирается схема, между двумя шарами змеятся синие молнии разряда. Затем все берутся за руки, цепочку замыкает наш гуру. В руке у него булава, из которой шипят маленькие молнии разрядов, к чему бы он ее не приблизил, в том числе к сладко спящему студенту. Тот взвивается и ошалело смотрит на веселящуюся толпу…

(Теперь я знаю, что так работают искровые осцилляторы, генерирующие колебания высокой частоты и напряжения. Они нужны сварщикам для стабилизации дуги при сварке алюминия в аргоне, для зажигания дуги при плазменной сварке и резке. Уйму времени и сил я потратил, чтобы обуздать эти капризные приборы, особенно в полевых условиях…)

Лабораторные работы по физике почему-то мало связаны с теорией. Мы ставим опыты, замеряем данные, пишем отчеты. Электричество, теплопередача, оптика, механика - все очень интересно. Особенно мне нравится изящная математическая теория ошибок. В каждой работе мы должны вычислить погрешность полученного результата по этой теории. Начинаешь понимать, как способ замеров может влиять на полученный результат. Это уже не физика, а чистая практика с изрядной примесью философии. Вообще, - математика не только наука о вычислениях чего-либо; – это мировоззрение. Если бы математикой глубоко владели политики и люди искусства, то их «продукция» не имела бы внутренних противоречий и всяких нестыковок и неизмеримо большую глубину…

Однако незаметно подкрадывается сессия: физику надо сдавать. В голове даже не хаос, а просто пустота. Читать толстые учебники, конечно, можно; понять и запомнить, что там написано, - нельзя. Перед экзаменом появляется объявление: ассистент Богданович N. N. дает консультацию. Умудренные старшекурсники в один голос вопят: “Иди! Записывай!” Идем, берем тетради. В аудиторию входит невысокий и худощавый человек с седыми волосами и большими очками под кустистыми бровями. Он еле заметно покачивает головой, как будто задумчиво говорит «нет». Рассказывают, что на экзаменах студенты прекращают ответ, думая, что экзаменатор возражает. Богданович тогда успокаивает: «Говорите», - продолжая покачивать головой с явным значением: «Лучше бы ты замолчал».

- У вас нет ко мне вопросов, потому что вы ничего не знаете, - спокойно обозначает Богданович наше истинное положение в науке физика. - Начнем с начала.

На доске он рисует маленький кружок. Это молекула. Рядом с ней помещаются еще несколько. Им тесно, поэтому их количество степеней свободы ограничено (вот бы удивились певцы Свободы, узнав, что она имеет много степеней!). На доске постепенно вырастает формула, значение каждой цифры и буквочки которой становятся логичными и понятными. Минут через 20 все основные формулы молекулярной физики стают нам близкими и родными: мы сами их создали из простых и очевидных рассуждений. Без перерыва переходим к следующим разделам физики и одолеваем их так же легко. Два часа мы работаем без перерывов. В беглом конспекте есть все физические формулы, которые нам надо знать, и которые мы теперь знаем. Но что формулы: мы теперь знаем Физику! Экзамен прошел успешно. Увы, талант преподавателя так же редко встречается, как и любой другой…

Случайная встреча в будущем. Где-то в середине семидесятых годов мы с женой возвращались из отпуска в Виннице. Пришли мы на вокзал, чтобы заказать билеты на поезд Одесса - Ленинград. В билетном зале для продажи билетов на проходящие поезда большая толпа народа стремилась уехать в Киев, но на ближайший поезд было только несколько билетов, которых явно «маловато будет». В конце очереди стоял наш Богданович, измученный жарой и духотой, без всякой надежды уехать. Я подошел к нему, спросил, куда ему ехать. Он с опаской оглядел меня: почему этот военный в морской форме интересуется его маршрутом. (Форму я надел, чтобы было проще общаться с воинскими кассами). Я вежливо ответил, что хочу помочь ему взять билет. «Мне надо срочно в Киев», - с некоторой опаской ответил Богданович. Я пошел в почти пустую воинскую кассу, купил билет до Киева и передал его Богдановичу (к сожалению, я не помню сейчас имени-отчества этого замечательного человека). Он удивленно взял билет, попытался вернуть деньги «с комиссионными», удивленно спросил, почему к его особе проявлено такое внимание. «Я ваш студент! - произнес я тоном классического заявления «Я - Дубровский!». Затем кратенько рассказал о его консультации, во время которой мы овладели Физикой. Доброе слово и кошке приятно, тем более преподавателю вуза, которому вряд ли надоедают признаниями бывшие ученики. Старик растрогался, я - тоже…

Плюс электрификация.

Электричеством я начал заниматься еще в глубоком детстве, когда впервые взялся за голый провод под напряжением в Бердичевской больнице. Бесконечные вопросы инженеру-электрику дяде Антону и его пояснения только разожгли мой «электрический» аппетит. Активно изобретать в этой области начал в 1944 году, когда кипятильник моей конструкции чуть не сжег жилище дяди Антона. Неудавшаяся попытка электрификации деребчинской хаты с натяжкой тоже может быть занесена в категорию занятий электричеством. Ну а дальше - завод, сварка, - это вообще море разливанное непонятного и такого интересного электричества. Когда в институте у нас в расписании появилась «Электротехника», я заранее предвкушал удовольствие от грядущего познания тайн электричества.